本文

鹿島の祭頭祭

祭頭祭とは

「鹿島の豊竹トホヨトヤ(豊穂良豊穂弥)~」

祭頭祭は、その囃言葉からも分かるように五穀豊穣や天下泰平を願うお祭りです。毎年、鹿島神宮を中心に南北合わせて50余りの地区から(かつては六十六郷から)、卜定(占い)によって2地区が選ばれ、祭囃子を奉納しています。

祭頭祭の起源

祭頭祭の起源は、奈良時代とも平安時代とも言われておりますが、この祭がいつ頃から始まり、どのような由緒を持つ祭礼であるのかは、はっきりとはわかっていません。

社家に伝わる古文書(「古帳写留祭頭当人覚」)には、建仁四年(1204)に片野地区の長保寺と平井地区の宝持院が祭頭祭をつとめた事が記されており、それが文献上で確認できる最も古い記録です。

祭頭祭は、旧暦2月15日に行われていましたが、太陽暦が採用された明治以降は、毎年3月9日*1に行われてきました。

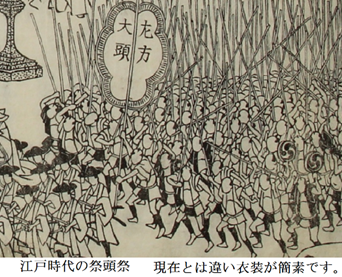

元々は男性のお祭りで、江戸時代後期の絵図を見ると、男衆がかし棒を手に勇ましく囃したてており、血気盛んな荒々しいお祭りだったことがうかがえます。

昭和40年代頃までは男性しか参加していませんでしたが、時代の移り変わりと共に、今では女性や小さな子供たちも囃子人として参加しています。

昭和51年12月25日に「鹿島の祭頭祭」として国選択無形文化財に指定されました。

*1 令和2年から日程が変更になっています。詳細は下記の「日程変更について」の項目を参照ください。

お寺と祭頭祭

明治時代以前の祭頭祭は、お釈迦様が入滅した2月15日(旧暦)に行われる仏教行事「常楽会(じょうらくえ)」と混合されていました。鹿島神宮と神宮寺(じんぐうじ)*2というお寺を中心にして行われ、村々(地区)のお寺の僧侶もまとめ役(頭人)として祭頭祭に深く関わっていました。今でも、一軍の将として先陣に立つ男の子を「新発意(しぼち)」と呼ぶ事がありますが、新発意とは「仏門に帰依した童子」を意味する仏教用語で、祭頭祭にお寺が関わっていた名残です。

明治初期に神宮寺が廃寺となり、各地区のお寺も無住の寺がほとんどになった今では、仏教色は薄れ、鹿島神宮の春の大祭として定着しています。

*2 神宮寺(じんぐうじ)…大きな神社に付随して建てられた寺院。鹿島の神宮寺は、奈良時代に鹿嶋市大字鉢形に創建され、鎌倉時代に鹿島神宮境内に移されました。江戸時代初期の頃までは鹿島神宮境内(現在の鹿園あたり)にありましたが、その後、鹿島神宮境内からほど近い場所(現在の鹿島高校と護国院の間あたり)に移され、明治初期に廃寺となりました。

祭の継承

現在も、毎年50余の地区から卜定で2地区が選ばれ、祭の当番を務めています。地区には、凡そ20~25年に1回のペースで当番が回ってきます。当番字(地区)の分布地図と過去の当番字については、「祭頭祭当番字一覧」をご覧ください。

卜定で祭の当番に選ばれた地区は、地区の鎮守様に鹿島神宮のご祭神のご分霊をお迎えします。そして祭までの一年間、その地区には安寧と弥栄がもたらされるとされており、そのお礼として丹誠を込めた祭頭囃(さいとうばやし)の奉納が行われるのです。

動画で見る祭頭囃

【祭頭囃 左方大頭泉川郷】(令和4年3月12日奉納)

【祭頭囃 右方大頭居合郷】(令和4年4月2日奉納)

※令和4年祭頭祭については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、祭頭囃の日程を泉川郷と居合郷で分けて実施しました。

祭頭祭の神事

祭頭祭というと、午後から行われる勇壮なお囃子である「祭頭囃」がもっとも印象的ですが、これは「凱旋の神事」とされ、この他、祭頭祭当日には、午前中に地区代表者などの役員のみで行われる「出陣の神事」、夕方には次の年の当番地区を決める「卜定の神事(春季祭)」が行われています。また、当番が決まってから祭当日までの約一年間、地区では様々な準備や行事を行います。

次の動画では、令和3年度祭頭祭より約一年間の準備~当日の概要を紹介しています。

祭頭祭の準備と当日の神事について、詳しくは下記のリンク先で紹介しています。

- 祭当日までの行事・準備 (動画あり)

- 祭頭祭当日の神事 (動画あり)

祭頭祭の保存・継承への取り組み

日程の変更について

時代の移り変わり・人々の生活様式の変化と共に、近年、祭の後継者不足・参加者不足など祭の保存と継承は全国的に課題となっています。祭頭祭も参加者減少対策として、昭和50年代頃から女性が参加するようになり、平成14年頃から、祭の衣装を貸出制にするなどの対策をとってきました。

そして、令和2年の祭頭祭からは、これまで一日で行われていた神事のうち、午前中の「出陣の神事」のみ3月9日に行い、午後の「凱旋の神事」(祭頭囃)と夕方の「卜定の神事」(春季祭)は3月9日以降直近の土曜日に行う運びになっています。(3月9日が土日にあたる場合には、全ての神事を3月9日に一日で行います。)

毎年のスケジュールは、鹿島神宮のホームページ<外部リンク>などで公開されます。

令和7年の祭頭祭については、「令和7年祭頭祭について」をご覧ください。

祭頭囃保存会による保存・継承活動

昭和50年に設立された祭頭囃保存会(さいとうばやしほぞんかい)は、同51年12月25日に国選択無形民俗文化財として文部省より指定を受け、記録映画の作成、記録集の作成、備品購入、当番字の負担軽減のための衣装の貸出し、祭頭祭の魅力を広く一般の方々へ伝えるイベントの企画などの事業を行っています。

詳しくは、祭頭囃保存会のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

祭頭祭をもっと知りたい方へ

関連リンク集

参考文献

- 祭頭祭のしおり

- 『鹿島の祭頭祭』平成16年(改訂版)祭頭囃保存会発行

- 『祭頭祭史料1古文書編』昭和62年祭頭囃保存会発行

- 『祭頭祭史料2古文書編』昭和63年祭頭囃保存会発行

- 『鉢形神宮寺址』昭和50年鹿島町教育委員会発行