○鹿嶋市母子保健法施行細則

平成25年3月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し,母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

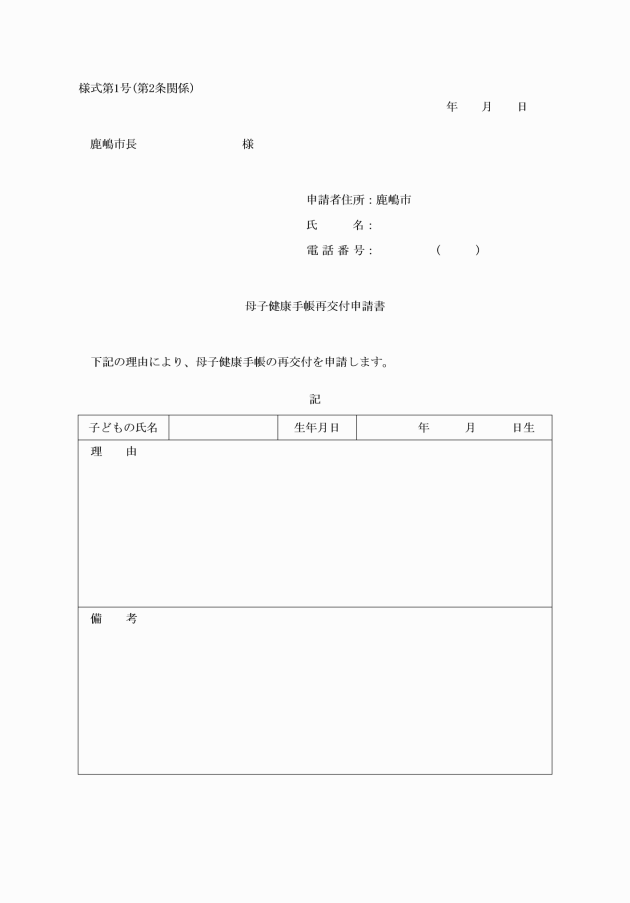

(母子健康手帳の交付等)

第2条 市長は,法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者が同時に2人以上の子を妊娠しているときは,その者に対して,その子の数に応じ,母子健康手帳を追加して交付するものとする。

2 母子健康手帳の交付を受けた者は,当該母子健康手帳を汚損し,又は紛失したときは,母子健康手帳再交付申請書(様式第1号)により母子健康手帳の再交付を申請しなければならない。

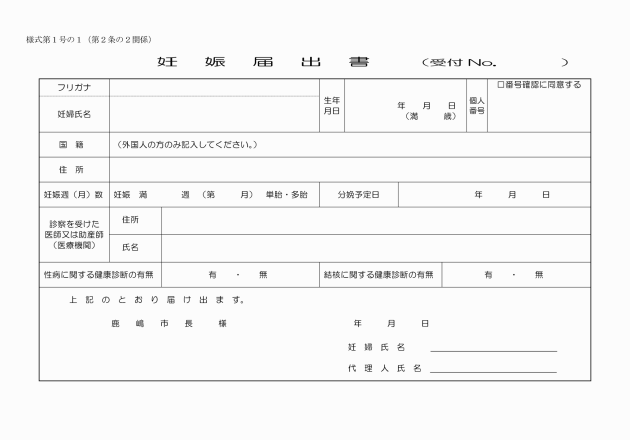

(妊娠の届出)

第2条の2 法第15条の規定による届出は,妊娠届出書(様式第1号の1)によるものとする。

(平27規則71・追加)

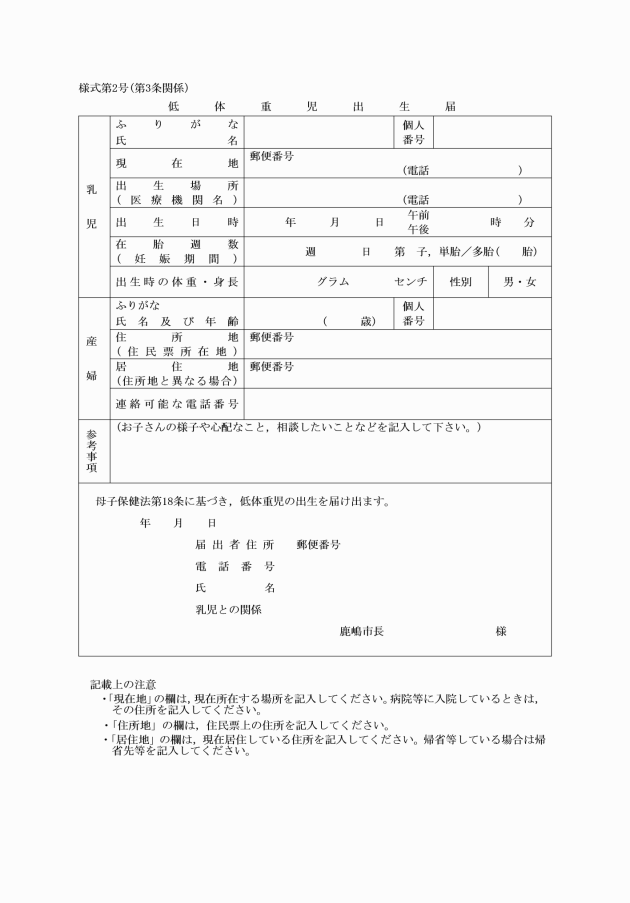

(低体重児の届出)

第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は,低体重児出生届(様式第2号)により行うものとする。ただし,これによりがたいときは,電話等の簡便な方法によることができる。

(未熟児訪問指導)

第4条 市長は,法第19条による訪問指導を行うときは,医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし,当該医療機関の医師等の意見を聞くほか,特に合併症又は後遺症等の発現に留意し,適切な指導を行うものとする。

2 市長は,訪問指導を徹底するため,次の各号により対象者の把握に努めなければならない。

(1) 低体重児の届出の徹底

(2) 医療機関等との緊密な連絡

3 市長は,訪問指導を行ったときは,訪問指導票及び母子健康手帳に必要な事項を記入し,事後指導の徹底を図らなければならない。

(養育医療給付の対象者)

第5条 養育医療給付の対象者は,市内に住所地を有する法第6条第6項に規定する未熟児で,都道府県知事が指定する養育医療機関に入院している者であって,医師が入院養育を必要と認めた者とする。

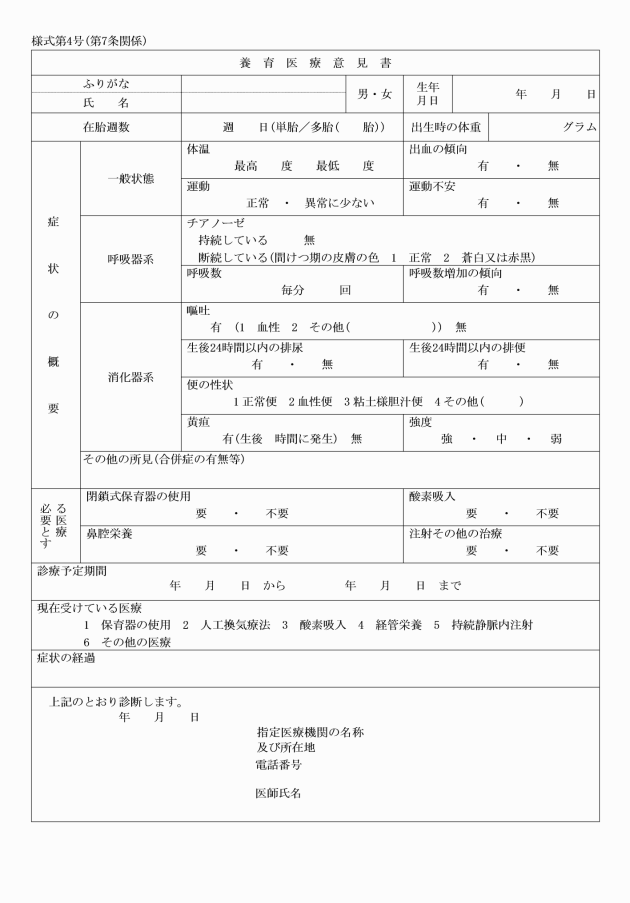

2 法第6条第6項に規定する諸機能を得るに至っていない者とは,次のいずれかの症状等を有している場合をいう。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下の者

(2) 生活力が特に薄弱であって,次に掲げるいずれかの症状を示す者

ア 一般状態

(ア) 運動不安,けいれんがある者

(イ) 運動が異常に少ない者

イ 体温が摂氏34度以下の者

ウ 呼吸器,循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下の者

(ウ) 出血傾向の強い者

エ 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のない者

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者

(ウ) 血性吐物,血性便のある者

オ 黄疸

(ア) 生後数時間以内に現れるか,異常に強い黄疸がある者

(養育医療の給付)

第6条 法第20条第3項に規定する養育医療給付は,現物給付によるものとする。ただし,現物給付を行うことが困難な移送費の支給については償還払いを行うことができるものとする。

2 移送の給付の取扱いは,医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし,その額は必要とする最小限度の実費とすること。なお,移送に際し,付添いの必要があると認められる場合は,付添人の移送費についても支給することができる。

(養育医療給付の申請及び審査)

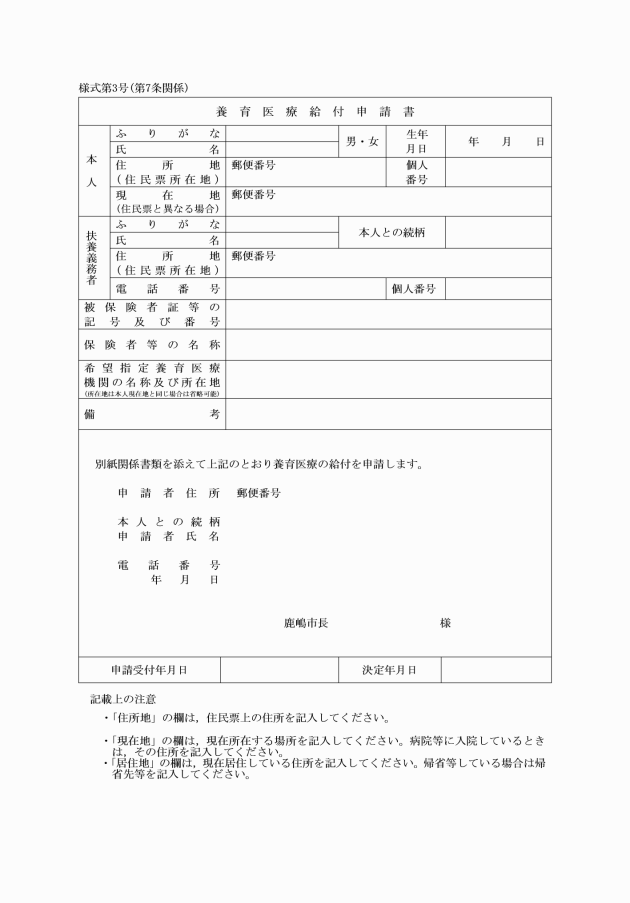

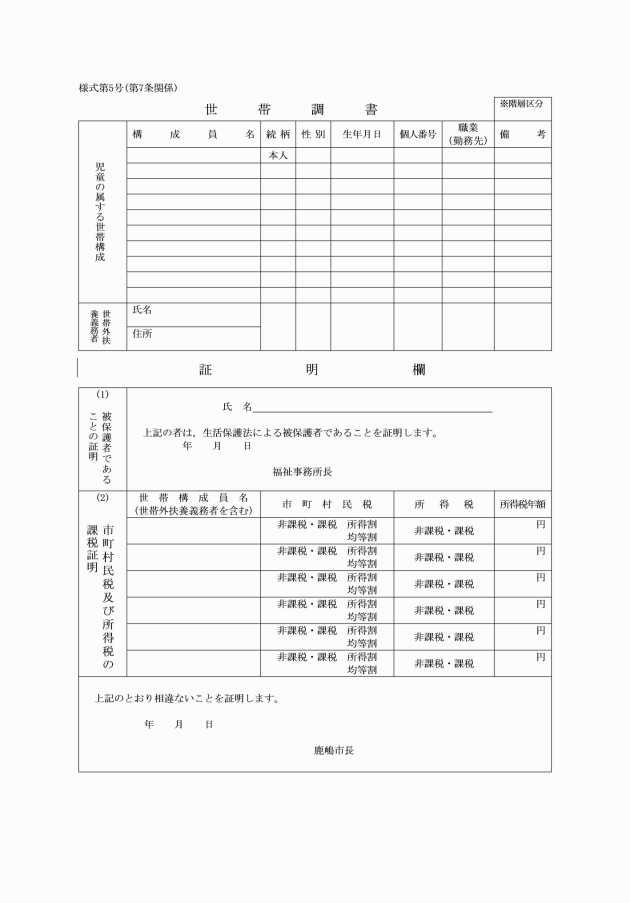

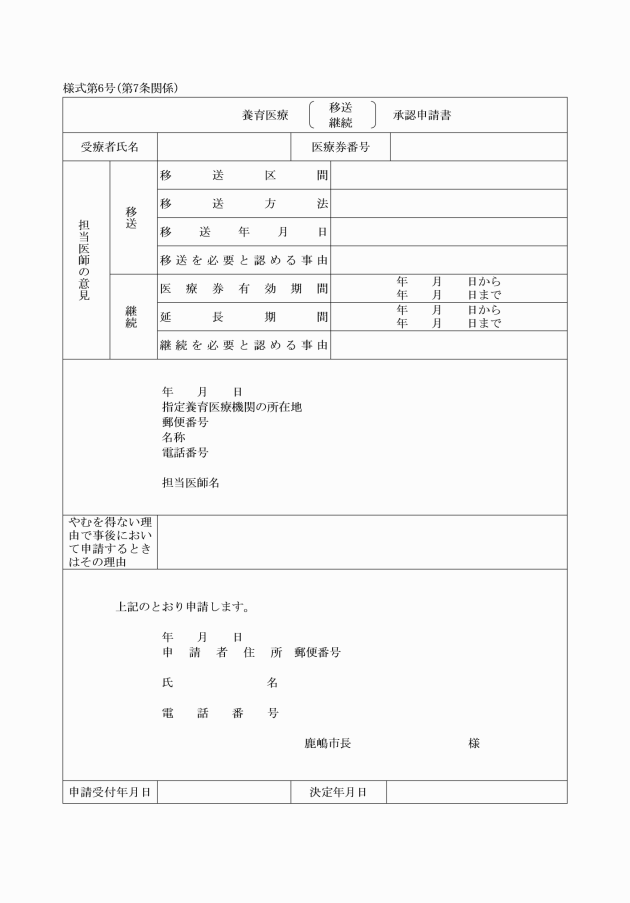

第7条 省令第9条第1項に規定する養育医療給付の申請は,次の各号のとおりとする。

(2) 移送費の支給申請は,養育医療移送・継続承認申請書(様式第6号)に,その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証明書類を添付して申請するものとする。

(3) 養育医療券(以下「医療券」という。)の有効期間を過ぎて当該医療を継続する必要があるときは,養育医療移送・継続承認申請書(様式第6号)に,担当医師の意見を添えて,市長に申請するものとする。

(1) 市長は,省令第9条第2項の規定に基づき医療券を交付したときは,その写しを当該指定養育医療機関に対し送付するものとする。

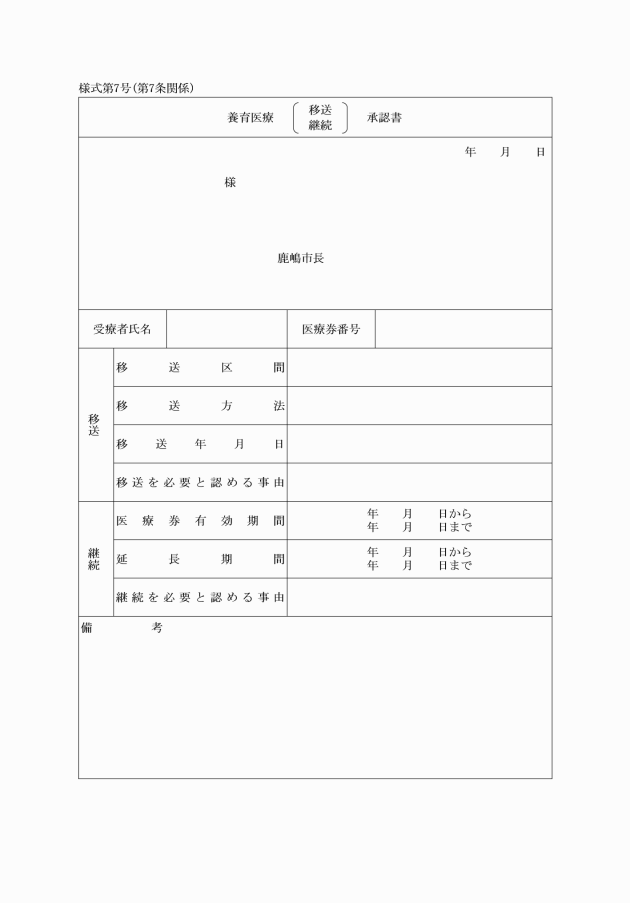

(2) 移送費の給付を行うことを決定したときは,養育医療移送・継続承認書(様式第7号)を申請者に交付するとともに,その写しを当該指定養育医療機関に対し送付するものとする。

(3) 養育医療の継続が適当と認めたときは,養育医療移送・継続承認書(様式第7号)を申請者に交付するとともに,その写しを当該指定養育医療機関に対し送付するものとするものとする。

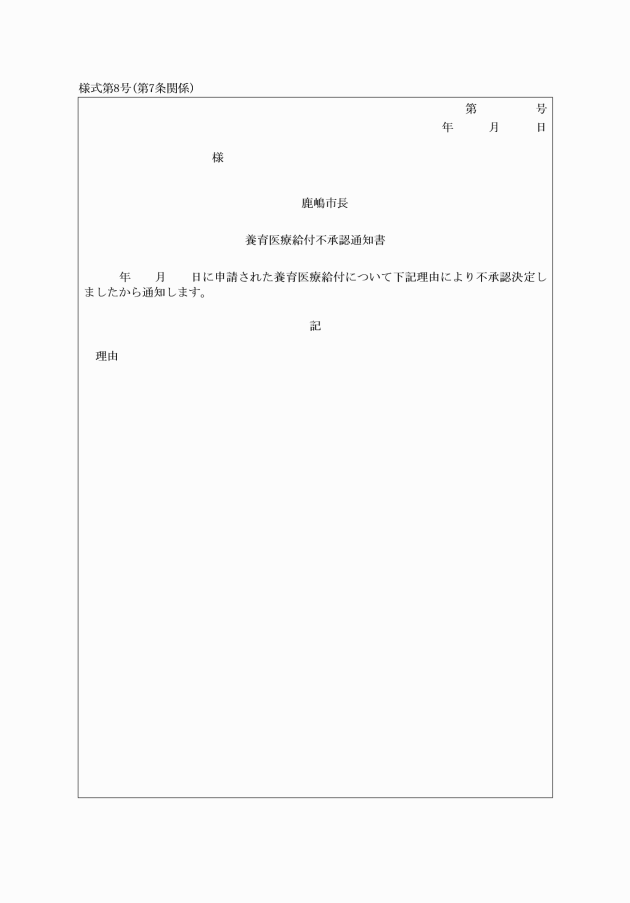

(4) 給付を行わないことを決定したときは,養育医療給付不承認通知書(様式第8号)を申請者にその理由を付して通知するとともに,その写しを当該指定養育医療機関に対し送付するものとする。

(令2規則31・一部改正)

(医療券の再交付)

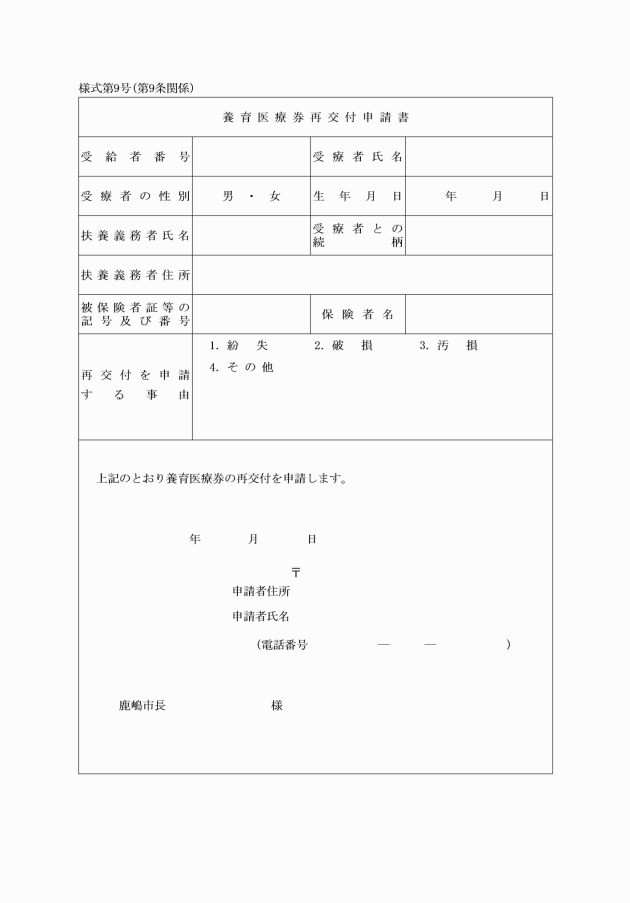

第9条 医療券の紛失,き損その他の理由により医療券の再交付を受けようとするときは,養育医療券再交付申請書(様式第9号)により申請するものとする。

2 申請者は,破損又は汚損による再交付申請をするときは,当該申請書にその医療券を添付しなければならない。

3 市長は,前2項に規定する再交付の申請書を受理したときは,当該申請内容を審査し,医療券に「再発行」の表示をして,交付するものとする。

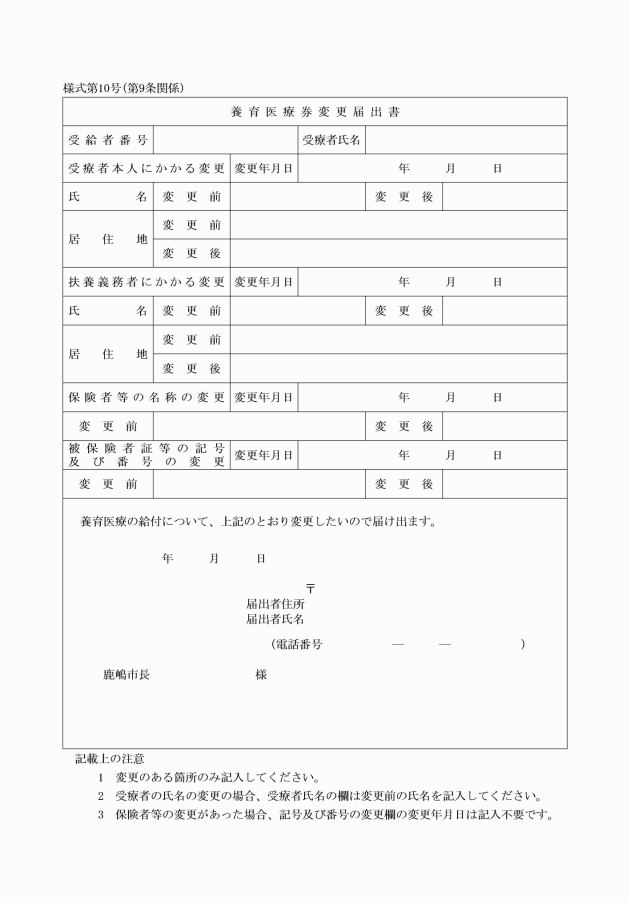

4 医療券の交付を受けている者が,住所地や加入保険等の変更が生じたときは,養育医療券変更届出書(様式第10号)により届け出なければならない。

5 市長は,前項に規定する変更の届出書が提出されたときは,当該申請内容を審査し,医療券に「変更」の表示をして,交付するものとする。

(移送の請求)

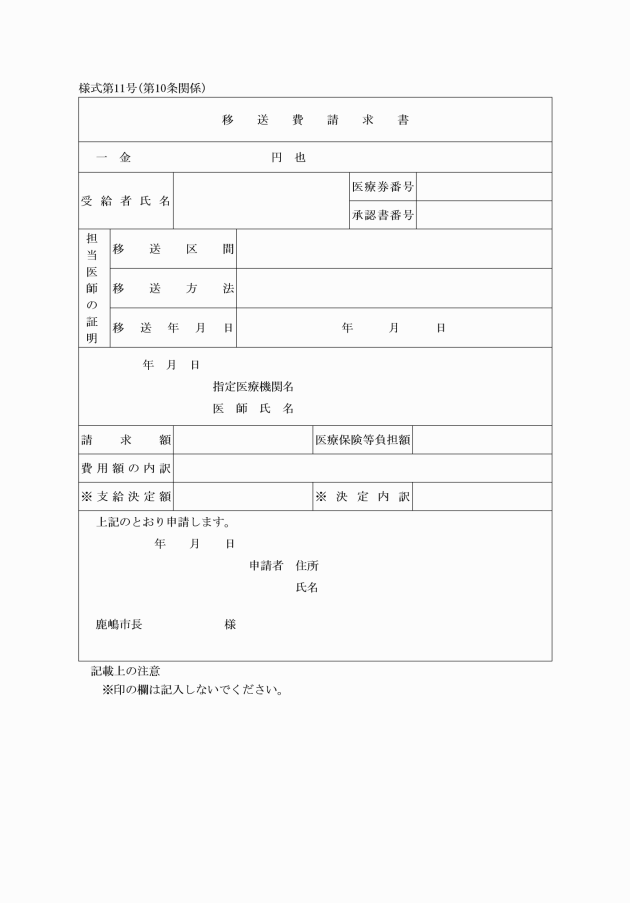

第10条 保護者は,移送を行ったときは,移送費請求書(様式第11号)により,移送に要した費用を請求するものとする。

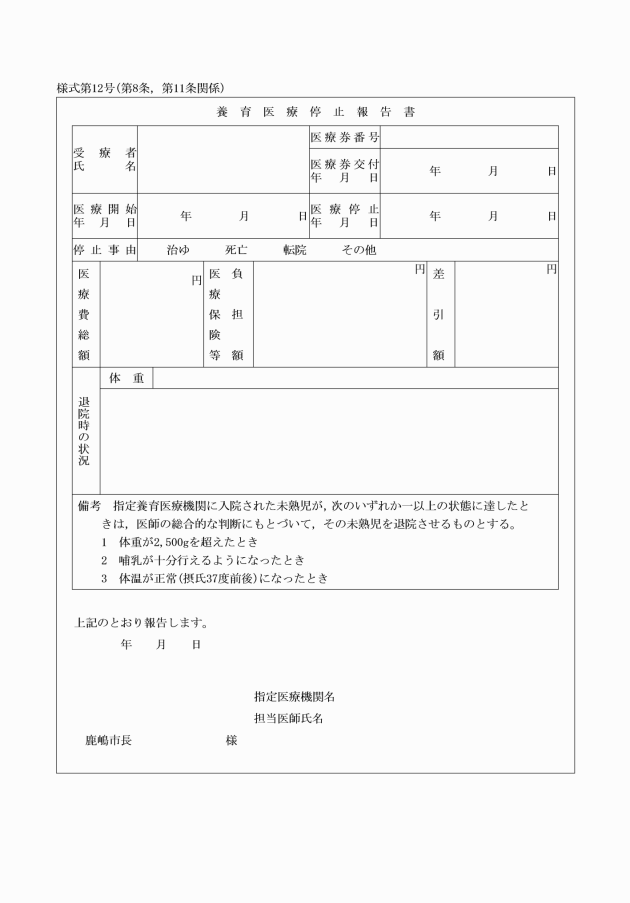

(養育医療の停止報告)

第11条 医師は,指定養育医療機関に入院した未熟児に,治ゆ,死亡,転院その他の停止事由が生じたときは,養育医療停止報告書(様式第12号)により,市長に報告するものとする。

(医療保険各法との関連事項)

第12条 省令第14条第2項の医療保険各法と本給付との関係は,その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は,医療保険各法による医療の給付を優先するものとし,養育医療給付は,医療保険給付後の自己負担額をいったん養育医療で公費負担した後,保護者から負担額を徴収するものとする。

2 自己負担額が高額療養費制度に該当する場合は,その限度額までが養育医療で公費負担する対象となるものとする。

(給付台帳等)

第13条 市長は,給付から費用徴収までの状況を明確にするため,養育医療給付台帳と個人別養育医療給付台帳を備え付け,申請・送付・決定・医療券交付・負担金算定・徴収の状況を明らかにしておかなければならない。

(徴収する費用の決定及び徴収)

第14条 法第20条に規定する措置を採った場合において,市長は,法第21条の4第1項の規定に基づき,被措置者又はその扶養義務者からその措置に要する費用の額のうち,別表の定める額を限度とし,全部又は一部を徴収するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

附則

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第31号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

附則(平成27年12月28日規則第71号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(鹿嶋市母子保健法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第13条 この規則の施行の際,第15条の規定による改正前の鹿嶋市母子保健法施行細則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

附則(平成29年12月7日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

附則(平成31年3月14日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市母子保健法施行細則の規定は,平成30年7月1日から適用する。

附則(令和元年5月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和2年9月10日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年7月1日から適用する。

附則(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

別表(第14条関係)

(令2規則31・全改)

階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||

A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||

B階層 | A階層を除き,当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||

C階層 | A階層を除き,当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||

D階層 | A階層,B階層及びC階層を除き,当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの | 所得割の年額 | |||

15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 | ||

15,001円以上21,000円以下 | D2 | 10,800円 | 1,080円 | ||

21,001円以上51,000円以下 | D3 | 16,200円 | 1,620円 | ||

51,001円以上87,000円以下 | D4 | 22,400円 | 2,240円 | ||

87,001円以上171,300円以下 | D5 | 34,800円 | 3,480円 | ||

171,301円以上252,100円以下 | D6 | 49,400円 | 4,940円 | ||

252,101円以上342,100円以下 | D7 | 65,000円 | 6,500円 | ||

342,101円以上450,100円以下 | D8 | 82,400円 | 8,240円 | ||

450,101円以上579,000円以下 | D9 | 102,000円 | 10,200円 | ||

579,001円以上700,900円以下 | D10 | 123,400円 | 12,340円 | ||

700,901円以上849,000円以下 | D11 | 147,000円 | 14,700円 | ||

849,001円以上1,041,000円以下 | D12 | 172,500円 | 17,250円 | ||

1,041,001円以上1,222,500円以下 | D13 | 199,900円 | 19,990円 | ||

1,222,501円以上1,423,500円以下 | D14 | 229,400円 | 22,940円 | ||

1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし,その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||

備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D1階層からD15階層までの階層における「所得割」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,第314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には,児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては,これが判明するまでの期間は,前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は,毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては,その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については,徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が,1か月未満のものについては,徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき,さらに日割計算によって決定する。ただし,D15階層を除く。 基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数) (3) 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,児童本人に市町村民税が課せられている場合は,本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は,当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち,当該児童の扶養義務者の全てについて,その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは,当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指し,夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと,父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合,病気治療のため一時土地の病院に入院している場合,父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは,その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」とは,民法第877条に定められている直系血族(父母,祖父母,養父母等),兄弟姉妹(ただし,就学児童,乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は,原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父,叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして,特に扶養の義務を負うものをいう。ただし,児童と世帯を一にしない扶養義務者については,現に児童に対して扶養を履行している者のほかは,認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは,当該児童の措置に要した費用につき,市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額をいう。 8 災害等により,前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には,その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう,B階層の対象世帯のうち,特に困窮していると市長が認めた世帯についても,A階層と同様の取扱いとすること。 10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については,地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし,その者の前年の所得(同法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては,前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは,市町村民税非課税として取り扱う。また,上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって,市町村民税非課税として取り扱う者以外のものについては,1における所得割の額を計算する場合には,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額の合計額から,(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を,(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻をしていないもののうち,扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有する者((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち,扶養親族である子を有し,かつ,前年の所得が500万円以下である者 (3) 婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしていないもののうち,その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し,前年の所得が500万円以下である者 なお,上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は,その旨を記載した申請書を提出するものとする。 | ||||

(令4規則3・一部改正)

(令元規則1・全改)

(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

(令4規則3・一部改正)

(平27規則71・全改,令2規則31・令4規則3・一部改正)

(令4規則3・一部改正)

(令4規則3・一部改正)

(令4規則3・一部改正)

(令4規則3・一部改正)

(令4規則3・一部改正)

(令4規則3・一部改正)

(令4規則3・一部改正)